Analyse

Baudelaire a écrit une multitude de poèmes, mais j’ai voulu commencer par "À une passante" pour une raison précise. Dans ce texte, on saisit immédiatement le côté profondément émotionnel du poète, ainsi que son admiration presque instinctive pour les femmes, même inconnues. Il parvient à lire en elles, à capter une essence unique, et à les immortaliser en quelques vers, comme si un simple instant suffisait pour les rendre éternelles.

Contexte

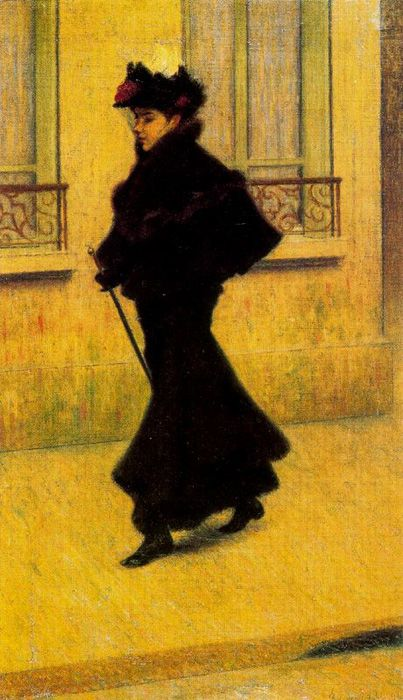

Ce poème fait partie de la section Tableaux parisiens, où Baudelaire capte des instants de vie urbaine. Inspiré du Paris du Second Empire, il illustre la rencontre éphémère et la beauté fugace au milieu du tumulte de la ville.

Structure

- Sonnet classique : deux quatrains suivis de deux tercets.

- Alexandrins (12 syllabes par vers).

- Schéma de rimes :

- Quatrains : rimes embrassées (ABBA ABBA)

- Tercets : rimes variées (CCD EDE)

- Rupture temporelle et émotionnelle entre les quatrains (description) et les tercets (réflexion, regret).

Thèmes

Ⅰ. La modernité urbaine

La scène se déroule dans un Paris bruyant et agité, symbole de la vie moderne :

«La rue assourdissante autour de moi hurlait».

Ⅱ. La beauté féminine

La passante est décrite comme élégante, noble et mystérieuse :

«Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse»,

«Agile et noble, avec sa jambe de statue».

Ⅲ. L’instantanéité et la fulgurance

L’apparition est brève et intense, semblable à un éclair :

«Un éclair… puis la nuit!».

Ⅳ. L’amour manqué

L’impossibilité de poursuivre cette rencontre engendre regret et mélancolie :

«Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?»,

«Trop tard ! jamais peut-être!».

Ⅴ. L’éternisation du moment

Par ses vers, Baudelaire immortalise une beauté fugitive :

«Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!».

Figures de style marquantes

Antithèse: “douceur qui fascine” / “plaisir qui tue” → beauté attirante mais dangereuse.

Métaphores météorologiques: éclair, ouragan, nuit → intensité et brièveté.

Oxymore: “douleur majestueuse” → union de la souffrance et de la grandeur.

Apostrophe: adresse directe à la passante, créant un lien intime malgré l’absence de dialogue.

Hyperbole: exagération de l’émotion pour traduire le coup de foudre.

Sens global

Le poème est une méditation sur la beauté éphémère et la puissance des rencontres fugitives (le coup de foudre).

Baudelaire capte un instant anodin pour en faire un moment d’éternité poétique. La passante reste inconnue, mais elle devient immortelle dans les vers.

C’est aussi une réflexion sur la modernité: dans la foule urbaine, nous nous croisons chaque jour sans vraiment nous rencontrer, sans prendre le temps de connaître notre histoire ou notre passé. Seule la première impression reste à jamais gravée dans notre esprit.

Conclusion

À une passante résume à lui seul l’art de Baudelaire: saisir la puissance d’un instant, sublimer une émotion et transformer l’éphémère en éternité. Ce poème nous rappelle que certaines rencontres qu’on pourrait appeler coup de cœur, même muettes et fugitives, marquent à jamais l’âme de celui qui les vit. Dans la ville bruyante et impersonnelle, un simple regard peut devenir un monde, et un visage croisé, un souvenir impérissable.