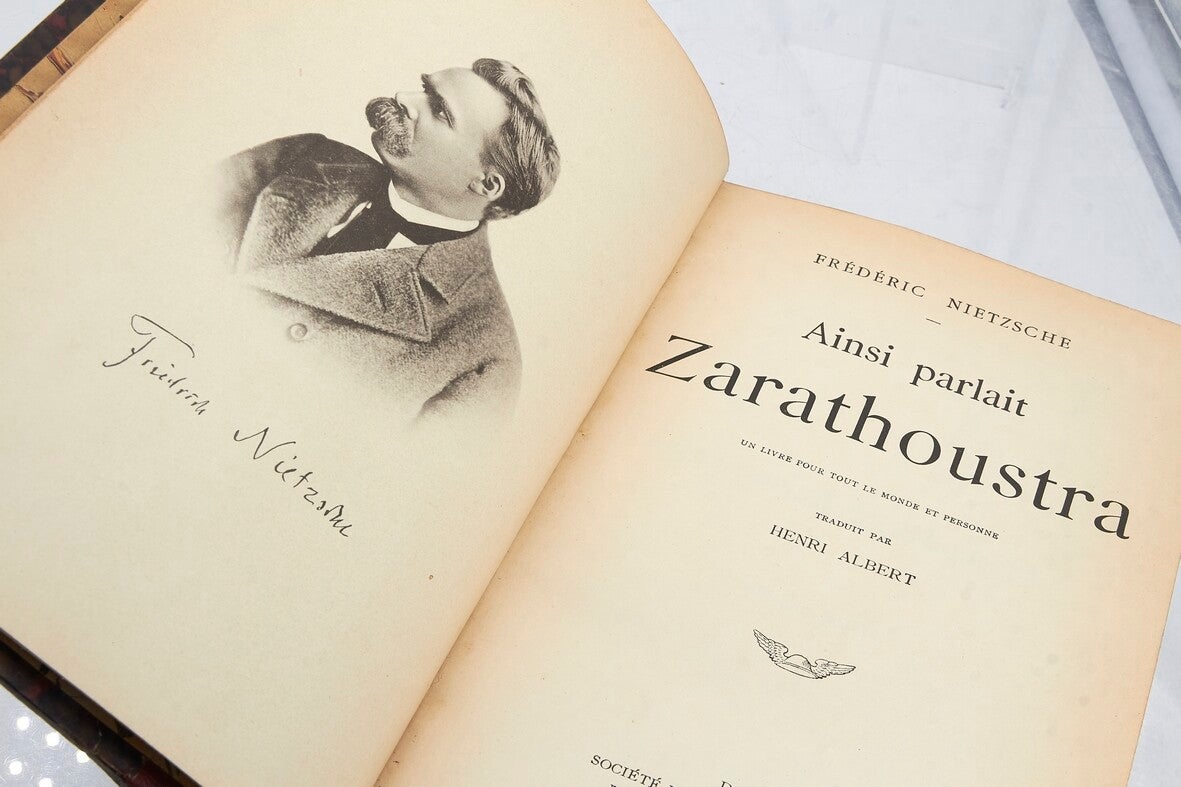

Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885)

Ce fut le premier livre de Nietzsche que j’ai lu, à la suite d’une recommandation affirmant qu’il était l’un des meilleurs pour tout novice en philosophie. Chose que j’approuve pleinement aujourd’hui. Nietzsche nous propose, à travers une histoire allégorique et visionnaire, de plonger au cœur de sa pensée et de saisir les fondements de ses idées.

Il y expose sa conception du surhumain, annonce la mort de Dieu, explore la question du nihilisme (passif et actif), développe la notion de l’éternel retour, critique la morale chrétienne traditionnelle, interroge le sens de la liberté et de la création de valeurs, et invite à une réévaluation radicale de ce qui donne sens à la vie.

Contexte

Nietzsche écrit "Ainsi parlait Zarathoustra" à la fin du XIXᵉ siècle, une époque en plein changement. L’Europe connaît la révolution industrielle, les grandes avancées scientifiques, le recul de la religion et l’essor de nouvelles idées politiques et sociales. La foi traditionnelle perd de son influence, et de plus en plus de penseurs remettent en question les valeurs établies.

Le livre sort en quatre parties entre 1883 et 1885. Les trois premières sont publiées normalement, mais la quatrième est à part : Nietzsche ne l’a pas diffusée largement. Il n’en a imprimé qu’une quarantaine d’exemplaires, envoyés à quelques proches. Ce dernier volet était plus sombre, plus personnel, et Nietzsche craignait les conséquences.

Ce n’est qu’après sa mort, en 1900, que sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, publie la version complète du livre. Il faut toutefois garder à l’esprit que cette édition est remaniée et parfois infidèle à la pensée de Nietzsche, car elle fut réalisée en pleine période de montée du nationalisme, et teintée des idées politiques personnelles de sa sœur - antisémites.

Pourquoi Zarathoustra?

Le personnage principal du livre porte le nom de Zarathoustra (ou Zoroastre), fondateur du zoroastrisme, l’une des plus anciennes religions connues, apparue en Perse il y a plus de 3 000 ans. Cette religion est centrée sur l’opposition entre le Bien et le Mal, et sur l’idée que l’homme doit choisir librement le camp du Bien.

Nietzsche choisit ce nom pour une raison symbolique : dans l’histoire des idées, Zoroastre fut l’un des premiers à fonder une morale universelle basée sur un ordre divin. En reprenant son nom, Nietzsche fait parler un Zarathoustra qui vient, cette fois, renverser ce système moral et annoncer la mort de Dieu.

Résumé

Zarathoustra, après dix ans de retraite sur une montagne, décide de redescendre vers les hommes pour leur enseigner une nouvelle manière de vivre. Il commence par annoncer la mort de Dieu, expliquant que les anciennes valeurs religieuses ne tiennent plus et doivent être remplacées par de nouvelles. Il introduit l’idée du surhumain, un idéal d’homme capable de créer ses propres valeurs et de vivre pleinement.

Au cours de ses voyages, Zarathoustra rencontre différents types de personnages qui symbolisent des attitudes ou des travers humains : le devin pessimiste, les hommes supérieurs, les prêcheurs de la mort, ou encore la foule qui se complaît dans la médiocrité. Il critique les “derniers hommes”, satisfaits de leur confort et hostiles à tout dépassement.

Il explique la “parabole des trois métamorphoses” : l’esprit devient d’abord un chameau qui porte les fardeaux, puis un lion qui détruit les vieilles croyances, et enfin un enfant qui crée de nouvelles valeurs. Il développe aussi l’idée de l’éternel retour : vivre chaque instant comme s’il devait se répéter éternellement.

Dans la dernière partie, Zarathoustra se retire à nouveau dans la solitude, mais est confronté à ses propres doutes et visions. Il comprend que son enseignement ne pourra pas être compris par tous et qu’il devra attendre que les hommes soient prêts. Le livre se termine sur l’affirmation joyeuse de la vie, malgré ses épreuves, et sur l’idée que la véritable grandeur est de dire “oui” à l’existence tout entière.

Thèmes principaux

Pour rendre cette lecture plus claire, j’ai choisi de diviser Ainsi parlait Zarathoustra en trois grands thèmes qui, à mes yeux, structurent la pensée de Nietzsche dans ce livre:

- La mort de Dieu – le constat et ses conséquences sur les simples humains.

- Le surhumain – l’idéal vers lequel tendre après l’effondrement des anciennes valeurs.

- L’éternel retour – la manière de vivre pleinement en acceptant la répétition infinie de l’existence.

Ces trois axes se complètent et s’enchaînent, formant une sorte de progression: la destruction d’un système, la création d’un nouvel idéal, puis l’affirmation d’une nouvelle manière de vivre.

I. La mort de Dieu

« Dieu est mort. »

Nietzsche ne parle pas ici d’un meurtre physique mais d’un constat: la modernisation, les progrès de la science et la philosophie des Lumières ont peu à peu vidé la religion de sa force et de son autorité.

Sur le plan sociologique, cela entraîne un déclin du nombre de croyants et une perte de structure pour la société.

Sur le plan psychologique, les philosophes du siècle des Lumières vont placer Dieu comme un concept philosophique et donc abolir cette forme du divin pour placer l'Homme au centre de la pensée.

La disparition de la religion dans la société occidentale bouleverse les valeurs établies depuis des siècles. Pendant deux millénaires, suivre les valeurs chrétiennes a façonné des êtres soumis, incapables de penser par eux-mêmes et répondre à leurs propres besoins moraux.

D'après Nietzsche - la religion est une illusion nécessaire créé par l'Homme pour l'aider à vivre.

Donc tuer Dieu, ce n’est pas seulement rejeter ses enseignements, c’est perdre le fondement suprême des valeurs — souvent non par conviction, mais par lassitude ou par lâcheté. Ce vide provoque deux réactions possibles:

- Le nihilisme passif: accepter que la vie n’a pas de sens et se laisser porter par cette absence de valeurs, ce qui mène à la décadence, au cynisme et au pessimisme.

- Le nihilisme actif: se rebeller contre les anciennes valeurs mensongères, voir la mort de Dieu comme l’occasion de recréer un nouveau système de valeurs qui permettra l’émergence d’individus plus puissants (les surhumains)

II. Le Surhumain

La mort de Dieu marque le début de la transformation humaine. L’homme est un pont entre «le sous» et «le sur».

Le surhumain est celui qui exploite au maximum son potentiel, vit pleinement sa vie et s’affranchit des contraintes religieuses ou morales qui l’affaiblissent.

Seule une minorité d’hommes possède cette volonté de puissance qui est le moteur de toute pulsion créatrice et échappe aux valeurs imposées par la société. L’homme est en réalité un ensemble de pulsions hiérarchisées, souvent inconscientes, que la culture organise et impose.

Pour devenir un surhumain, Nietzsche illustre la parabole des trois métamorphoses qui permettent de prendre le dessus sur ce système dicté

- Le chameau – porter le poids des valeurs reçues, accumuler des connaissances sans les questionner.

- Le lion – détruire et remettre en cause ces valeurs.

- L’enfant – renaître, créer de nouvelles valeurs et une nouvelle morale.

III. L’Éternel retour

« Il faut avoir un chaos en soi pour faire naître une étoile dansante. »

Le chaos est l’opportunité de réinventer les valeurs.

Nietzsche rejette l’idée chrétienne d’une vie terrestre comme simple préparation à une éternité au paradis. Celui qui vit selon ces valeurs passe à côté de sa vie réelle.

Il pose alors une question radicale :

« Et si la vie que tu vis maintenant devait se répéter éternellement, à l’identique ? »

Cette pensée pousse à vivre de façon plus intense, sans regret, en harmonie avec soi-même. La meilleure façon de vivre est de transformer sa vie en œuvre d’art, de cultiver la joie, le désir et l’expérience, et de maximiser chaque instant.

Pour Nietzsche, le corps et l’esprit sont indissociables. L’évolution spirituelle implique la conscience de soi, la communion avec la nature et l’usage conjoint de la volonté et de la puissance.

Conclusion

La déconstruction des fondements religieux et moraux dans ce livre nous ouvre à une nouvelle manière de vivre. Une manière de profiter pleinement de l’existence, car si c’était elle que nous devions revivre pour l’éternité, serions-nous fiers de la vie que nous avons aujourd’hui ? C’est une question qui mérite de rester en nous et sur laquelle méditer.

Par-delà le bien et le mal (1866)

Voici la suite logique après Ainsi parlait Zarathoustra, car Nietzsche y reprend les grandes idées de Zarathoustra mais les exprime de manière plus directe et structurée. Là où le premier ouvrage était un poème philosophique plein de métaphores et de visions, celui-ci se veut plus analytique pour expliquer et approfondir ses concepts. C’est dans ce livre que Nietzsche affine sa critique de la morale traditionnelle et montre clairement ce qu’il entend par penser “au-delà” des valeurs reçues.

Contexte

Publié en 1886, Par-delà le bien et le mal marque un tournant dans la pensée de Nietzsche. Contrairement à Ainsi parlait Zarathoustra, qui exprimait sa philosophie sous forme poétique et prophétique, cet ouvrage adopte un ton plus direct, critique et analytique. Nietzsche y sape les fondations de la morale traditionnelle, qu’il considère comme un héritage pesant de la religion et de la philosophie dogmatique.

L’Europe de la fin du XIXᵉ siècle vit un moment de transition: montée du rationalisme scientifique, crise de la foi, et débats sur les valeurs. Nietzsche s’y positionne comme un dynamiteur de certitudes, invitant à repenser nos principes au-delà des oppositions simplistes entre “bien” et “mal”.

Pourquoi ce titre?

Le titre annonce l’ambition: dépasser les catégories morales héritées du christianisme et de la philosophie classique. Pour Nietzsche, “bien” et “mal” ne sont pas des vérités absolues, mais des constructions historiques et culturelles. Il ne s’agit pas de remplacer ces valeurs par d’autres fixes, mais d’apprendre à penser sans elles, en créant nos propres repères, adaptés à la vie et à la force.

Résumé

Par-delà le bien et le mal se compose d’aphorismes et de courts chapitres qui attaquent les illusions morales, religieuses et philosophiques. Nietzsche y critique les “philosophes dogmatiques” qui prétendent détenir la vérité universelle, et démonte la morale chrétienne qu’il juge culpabilisante et contraire à la vitalité.

Il introduit la notion de “volonté de puissance” comme moteur fondamental de la vie, et affirme que les valeurs doivent être créées par les individus forts, capables de dépasser la morale commune. Il distingue la “morale des maîtres” - tournée vers la vie, l’affirmation de soi - et la “morale des esclaves” - issue du ressentiment et de la faiblesse.

Le livre se conclut sur l’idée que la philosophie doit être une activité créatrice, et non une recherche de vérités figées.

Thèmes principaux

Ⅰ. La critique de la morale traditionnelle

Nietzsche rejette la morale chrétienne comme une invention destinée à brider la force vitale:

«Les concepts de bien et de mal ne sont que les symptômes d’un état de santé ou de maladie.»

Ⅱ. La volonté de puissance

La vie est animée par un élan fondamental: la volonté d’affirmer sa force et de se dépasser:

«La vie elle-même est volonté de puissance.»

Ⅲ. Les deux morales

Il oppose la morale des maîtres (affirmation, création) à celle des esclaves (soumission, ressentiment):

«Ce qui est bon, c’est tout ce qui élève le sentiment de puissance.»

Ⅳ. La critique des philosophes

Nietzsche dénonce ceux qui se cachent derrière de grands principes au lieu de créer:

«Les philosophes ont toujours manqué de courage pour dire ce qu’ils savaient.»

Ⅴ. La liberté de l’esprit

Penser par-delà le bien et le mal, c’est se libérer des catégories héritées pour inventer ses propres valeurs:

«L’homme libre est celui qui veut créer ses propres lois.»

Conclusion

Avec Par-delà le bien et le mal, Nietzsche passe d’un style prophétique à une réflexion plus tranchante et précise. Il ne se contente pas de critiquer la morale - il ouvre la possibilité pour chacun de créer ses propres valeurs, loin des règles imposées. Ce livre pousse à la réflexion car il ne donne pas de réponses toutes faites et pousse à remettre en question nos certitudes. Il nous demande en réalité:

Sommes-nous capables de vivre sans nous appuyer sur des notions absolues de bien et de mal et d’assumer seuls la responsabilité de nos choix?

La généalogie de la morale (1887)

Maintenant que nous avons découvert le côté poétique et visionnaire de Ainsi parlait Zarathoustra, puis la structure et la critique philosophique de Par-delà le bien et le mal, nous arrivons au prolongement naturel de cette réflexion.

Ces trois ouvrages se suivent logiquement : Zarathoustra annonce et illustre les grands concepts, Par-delà le bien et le mal les organise et les approfondit, tandis que La Généalogie de la morale en propose l’application concrète, en remontant aux origines historiques et psychologiques des valeurs qui façonnent nos sociétés.

Contexte

En 1887, un an après Par-delà le bien et le mal, Nietzsche décide d’approfondir certains points restés, selon lui, trop généraux dans son ouvrage précédent. Il veut non seulement critiquer les valeurs morales, mais surtout en retracer l’histoire concrète pour comprendre comment elles se sont imposées.

L’écriture de La Généalogie de la morale est également nourrie par les polémiques suscitées par ses idées: certains lecteurs de Par-delà le bien et le mal avaient jugé ses propos trop abstraits. Nietzsche répond ici par une méthode plus “historique” et “psychologique”, cherchant à démontrer que la morale dominante est le résultat d’une longue lutte entre forces opposées et non un héritage naturel ou universel.

Ce choix reflète aussi son état d’esprit à cette époque: isolé, souvent malade, mais intellectuellement au sommet de sa lucidité, Nietzsche s’attaque frontalement aux fondements de la morale chrétienne et à ses prolongements modernes.

Pourquoi La Généalogie de la morale ?

Nietzsche emploie le mot “généalogie” au sens littéral d’étude de l’origine et du développement. Comme dit précédemment son objectif est de retracer l’histoire des valeurs morales, comme on retracerait l’arbre généalogique d’une famille, pour comprendre comment elles sont apparues, se sont transformées et imposées.

Le terme “morale” désigne ici l’ensemble des règles, croyances et jugements qui déterminent ce que l’on considère comme “bien” ou “mal”. Nietzsche veut montrer que ces valeurs ne sont pas éternelles ni universelles, mais issues de circonstances historiques précises et de rapports de force entre différents types d’hommes.

En réunissant ces deux mots, Nietzsche annonce la démarche centrale du livre: mener une enquête historique et psychologique sur la naissance de la morale, afin de révéler ses origines réelles et de briser l’illusion d’une vérité immuable.

Résumé

L’ouvrage est composé de trois “dissertations” distinctes mais complémentaires. Chacune s’attaque à un aspect fondamental de la morale occidentale et en retrace l’évolution.

Première dissertation – Bien et mal/bon et mauvais

Nietzsche distingue deux systèmes de valeurs:

- La morale des maîtres, qui associe le “bon” à ce qui est noble, fort, affirmateur de la vie.

- La morale des esclaves, née du ressentiment des faibles, qui inverse les valeurs: le “bien” devient l’humilité et la compassion, et le “mal” la force et la domination.

«La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment devient créateur de valeurs.»

Deuxième dissertation – Culpabilité & mauvaise conscience

Nietzsche explore comment la notion de dette matérielle, présente dans les sociétés primitives, s’est transformée en culpabilité morale.

La mauvaise conscience apparaît lorsque l’homme ne peut plus exprimer ses instincts agressifs dans la société et les retourne contre lui-même.

«L’homme souffrant de lui-même inventa le concept de faute.»

Troisième dissertation – L’idéal ascétique

L’idéal ascétique (valorisation du renoncement et de la souffrance) donne un sens à la douleur humaine.

Le prêtre ascétique canalise ainsi le ressentiment et maintient la soumission morale, mais au prix du refus de la vie.

«L’homme préfère encore vouloir le néant que de ne pas vouloir du tout.»

Thèmes principaux

I. Les racines historiques de la morale

Nietzsche traite la morale comme un produit historique, soumis aux changements de contextes et de rapports de force. Comprendre son origine, c’est briser l’illusion de son caractère universel et immuable.

«Nous avons besoin d’une critique des valeurs morales, il faut d’abord connaître les conditions et les circonstances dans lesquelles elles sont nées, sous lesquelles elles se sont développées et modifiées.»

II. Pouvoir et création de valeurs

Les valeurs servent toujours les intérêts de ceux qui les formulent et les imposent. Ce qui est considéré comme “bien” ou “mal” reflète souvent la victoire symbolique d’un groupe sur un autre.

«Les jugements de valeur chevaleresques-aristocratiques reposent sur une puissante affirmation de soi.»

III. Psychologie du ressentiment

Le ressentiment transforme l’impuissance en force morale, inversant les hiérarchies traditionnelles. Il devient une arme qui modifie durablement le paysage des valeurs.

«La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment devient créateur de valeurs.»

IV. La construction sociale de la culpabilité

La culpabilité naît d’un mécanisme social qui, partant de la dette économique, évolue vers une dette morale éternelle envers une divinité ou un ordre supérieur.

«L’homme souffrant de lui-même inventa le concept de faute.»

V. Le rôle stratégique de l’ascétisme

L’idéal ascétique canalise la souffrance et le ressentiment, leur donnant un sens qui maintient la cohésion et l’ordre social, mais au prix du refus de la vie.

«L’homme préfère encore vouloir le néant que de ne pas vouloir du tout.»

VI. Vers une réévaluation des valeurs

Révéler les origines des valeurs permet de s’en libérer et de créer de nouveaux idéaux, orientés vers l’affirmation de la vie et la puissance créatrice.

«Nous autres, esprits libres, nous devons redevenir les bons artisans du futur.»

Conclusion

En dévoilant les origines historiques et psychologiques de nos valeurs, La Généalogie de la morale ne se contente pas de critiquer la morale traditionnelle: elle en démonte les mécanismes cachés. Nietzsche y révèle comment le ressentiment, la culpabilité et l’ascétisme ont façonné la culture occidentale, souvent au détriment de l’affirmation vitale.

Ce livre invite à une prise de conscience radicale: si nos valeurs ne sont pas éternelles, alors nous avons le pouvoir et la responsabilité de les repenser.

La question devient alors: quelles valeurs choisirions-nous si nous devions en créer de nouvelles, capables non seulement de nous guider, mais aussi de célébrer pleinement la vie?